Hommage à Pierre Rolle

Les discussions passionnées de Pierre Rolle avec Marcel Liebman sur le régime gaulliste en France, la décolonisation, le marxisme ou la Palestine étaient des moments précieux. Pierre Rolle fut, notamment avec Ralph Miliband et Maxime Rodinson, conférencier lors du colloque organisé pour rendre hommage à Marcel Liebman décédé prématurément en 1986. Au cours de ce colloque nous avions décidé de créer une Fondation, à présent Institut Marcel Liebman. Pierre Rolle y a occupé ensuite la Chaire Marcel Liebman pour l’année académique 1994-95. Ses leçons ont donné lieu à la publication du livre Travail et salariat. Où va la classe ouvrière ? (Editions Page2, 1996).

Pour rendre hommage à Pierre Rolle mort ce 13 avril à Paris, nous vous proposons ce texte qui rend compte de son itinéraire intellectuel.

Pierre Rolle

Article provenant du site A l’encontre : https://alencontre.org/societe/livres/pierre-rolle.html

Par Mateo Alaluf

Pierre Rolle, directeur de recherche au CNRS, est mort à l’âge de 93 ans, renversé par une voiture, le 13 avril 2025 à Paris. Issu d’une famille ouvrière, après des études de philosophie et de psychologie à la Sorbonne, il a dirigé la revue Epistémologie sociologique et a été membre de la rédaction de L’Homme et la Société. Aux côtés de Pierre Naville, il aura été à l’origine d’une tradition hétérodoxe en sociologie du travail.

C’est dans sa rencontre avec Pierre Naville en 1956, et à travers lui, dans la psychologie du comportement de Watson et de l’enquête sur l’automation que s’élabore la pensée sociologique de Pierre Rolle. Embauché par Naville comme attaché de recherche au CNRS, il collabore au Traité de sociologie du travail de Georges Friedmann et Pierre Naville (1962), dont il corédige (avec Naville) le chapitre « L’évolution technique et ses incidences sociales ».

L’automation

Pierre Rolle ne s’est donc pas familiarisé à l’étude du travail par l’observation des « industries de forme », celles où les ouvriers par leur intervention transforment la matière et la plient aux besoins humains (la métallurgie, la mécanique, l’automobile) mais par l’automation. La conception du travail qu’il se fait, diffère de celle de son époque marquée par les étapes de la décomposition du travail artisanal par l’organisation industrielle et de sa recomposition escomptée ensuite par l’automation. Dans cette représentation dominante de l’évolution du travail, l’ouvrier reste un artisan mais un artisan dépossédé. En conséquence toute réforme visant à améliorer le travail tentera de retrouver cette harmonie perdue. Selon cette thèse dominante, les machines, en dénaturant et en se substituant aux opérateurs humains, rendent les travailleurs aliénés et étrangers à eux-mêmes. Perçu comme aboutissement de cette évolution, l’automatisme, paraît alors préfigurer l’usine sans ouvrier et conduira jusqu’à la chimère du « grand remplacement technologique ».

Les études sur l’automation initiées par Pierre Naville, au lieu de déplorer la fin de l’artisanat sous l’effet du machinisme, focalisaient l’attention sur la rupture entre les rythmes humains et ceux des machines et sur la disjonction des opérations effectuées par les machines d’un côté et par les ouvriers de l’autre. A y regarder de plus près, nous dit Pierre Rolle, l’automation ne consiste pas à recomposer les gestes de l’ouvrier, mais à trouver des voies nouvelles qui ne se confondent pas avec des opérations humaines recombinées. L’architecture d’un tel processus ne peut être décrite comme la reproduction ou la déformation d’interventions humaines. L’automatisme ne désarme pas le salarié mais celui-ci agit différemment sans altérer pour autant sa capacité de contestation.

Sous le prisme de l’automation, la perception du travail et son évolution se trouvent en décalage de la représentation majoritaire de la discipline. Le travail s’appréhende moins par les opérations qui visent à transformer des matières que par la surveillance des flux et réglages destinés à pallier des désajustements susceptibles de générer des perturbations. Cette perception du travail sous l’angle du « process » ou de la « chimisation » nuance la vision « fordiste » dominante. Si bien que Pierre Rolle s’engage dans un sentier de traverse dans la discipline[1].

La psychologie du comportement

Dans la psychologie du comportement de Watson, considérée comme déterministe et mécaniste et dénigrée par les psychologues, Pierre Rolle trouve les fondements d’une psychologie scientifique. Le couple stimulus réponse, qui forme le noyau des expériences de Watson, exclut l’inné de son champ et reconnaît tous les comportements comme appris. Cette psychologie substitue l’analyse du comportement à l’inventaire des faits de conscience. Au-delà des réflexes conditionnés et des doctrines d’apprentissage du « premier behaviourisme », à la suite de Naville, Pierre Rolle retient les nœuds de relations entre personnes et les équilibres momentanés qui en découlent et y découvre une théorie des relations.

Au contact de Pierre Naville, Pierre Rolle pratiquera une autre psychologie et une sociologie différente. Dans cette perspective, ce ne sont pas les qualités intrinsèques supposées du travail mais des rapports (de travail et hors travail) qui définissent le travailleur. Cette sociologie sera une science des relations qui ne réduit pas les rapports sociaux aux seuls termes qui en sont les pôles. Les rapports singuliers, les interactions procèdent d’autres interactions, d’autres rapports plus généraux[2].

En conséquence, la compréhension du salariat ne peut faire l’impasse des transformations que lui fait subir, non seulement l’état capitaliste mais tout autant l’État soviétique. Pierre Rolle s’inscrit en faux contre la vision dualiste de la guerre froide où la critique d’un camp légitime l’autre. Les deux camps constituent des parties d’un même ensemble plus vaste qui doit faire l’objet de l’analyse critique. L’étatisation de l’économie, nous dit Pierre Rolle, « ne crée pas en tant que telle, des figures nouvelles du travail et d’échange ». L’État soviétique présentait suivant son analyse une variété « dissonante » de société salariale[3].

De l’URSS à la Russie

Depuis le début des années 60, Pierre Rolle partageait avec Pierre Naville l’idée selon laquelle la compréhension des sociétés industrielles d’Occident et de celles dites socialistes à l’Est était inséparable. Proche de « Socialisme ou Barbarie » (groupe qui comptait parmi ses membres Cornelius Castoriadis, Jean-François Lyotard et Claude Lefort), Pierre Rolle n’opposait pas les mondes communiste et capitaliste dans une dichotomie admise : « l’avenir, écrivait-il, est sans doute aussi subversif pour les socialismes étatiques que pour le capitalisme »[4].

Son hypothèse : derrière le monde bipolaire se cache un entremêlement de structures capitalistes et socialistes inachevées, un univers instable, des nations fragiles en proie à des contradictions. Indifférent à l’air du temps, après l’effondrement du « camp dit socialiste », Pierre Rolle creuse son hypothèse d’un monde entremêlé. Dans son livre Le travail dans les révolutions russes. De l’URSS à la Russie (1998), pour comprendre les « mouvements du monde » il interroge la nature du régime ancien qui se disait communiste, dont il avait observé les restes lors de ses séjours à Rostov sur le Don et tentait de comprendre la Russie qui se faisait et se défaisait alors sous ses yeux.

C’est en sociologue du travail que Pierre Rolle a mené son enquête dans « le fond obscur des ateliers » de Rostov. Il repère ainsi derrière l’économie administrée, une économie de marché, certes différente de la nôtre, mais de marché quand même. La transition dont il est question ne sera plus seulement du plan au marché mais le passage d’un mécanisme productif qui s’est constitué dans l’isolement et qui doit s’insérer dans un univers constitué sans la Russie. Il décrit ainsi l’apparition d’une forme de direction politique qui « préservera les élites en perpétuant l’ordre d’ensemble de la société Russe ».

Sociologie et socialisme

Selon Pierre Rolle, le socialisme est né en même temps que la sociologie et bien des auteurs les confondent. Alors que le sociologue constate les dégâts et désordres causés par le surgissement du capitalisme naissant, le socialiste veut se saisir des nouvelles virtualités scientifiques et techniques pour maîtriser la machinerie productive dans un nouvel arrangement au service d’une société garantissant l’égalité et l’autonomie des citoyens[5].

Les sociologues situent implicitement leur objet d’étude dans une société mal précisée qui se révèle être en réalité un état nation. Or, soutient Pierre Rolle, nation et société ne se confondent pas. La société étudiée par la sociologie n’est en fait que la définition qu’en donne l’état et est façonnée par ses catégories administratives, sociologie du travail, urbaine, rurale, de la santé…, comme autant de ministères. Ce procédé élimine de son champ la politique et brouille l’asservissement des mouvements du collectif à la production de plus-value.

Cette sociologie devient une source de connaissance utile, une technique utilisable dédiée aux pouvoirs en place, ce qui en limite la portée. Les nations sont modelées par les configurations internationales dans lesquelles elles sont engagées et participent d’un système commun qui les surmonte. S’il existe une société, nous dit Pierre Rolle, elle est forcément mondiale et « dans chaque nation se construit un échantillon réduit du système de production planétaire ». Puissance et impuissance caractérisent ainsi ensemble l’état obligé de se plier à l’ordre planétaire.

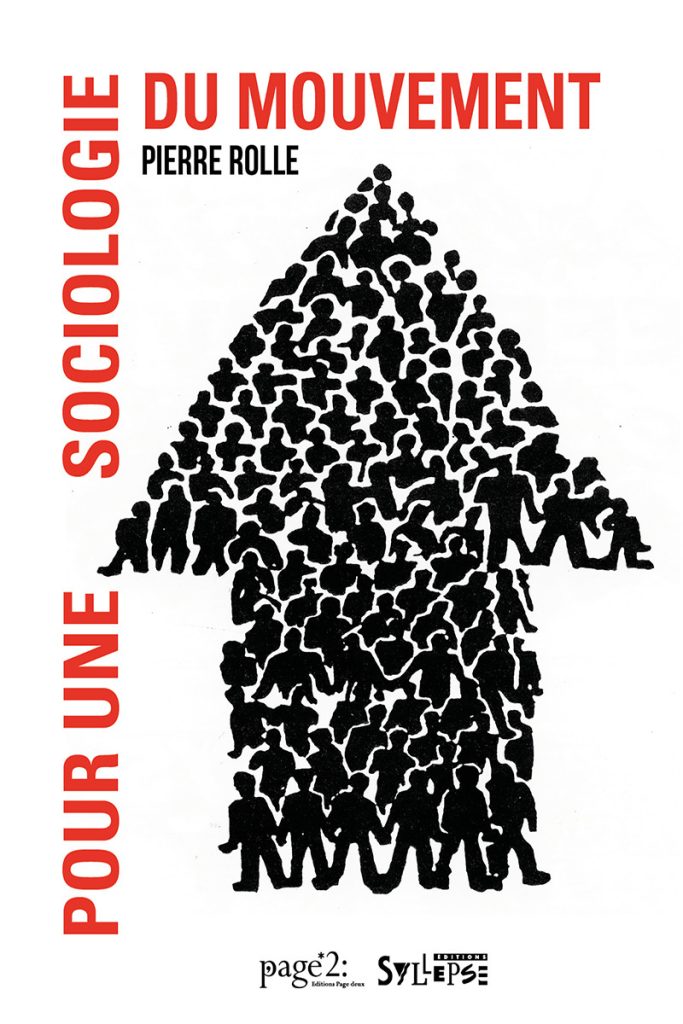

Une sociologie du mouvement

Dans son dernier livre Pierre Rolle considère le mouvement comme « le fait premier de l’analyse sociologique »[6]. Puisqu’il est dans tous les échanges, le mouvement ne peut être localisé dans une expérience immédiate. On ne peut saisir un mouvement en acte qu’en lui supposant une finalité dont on ne peut savoir d’avance l’agencement social.

Pierre Rolle voit dans la fin du salariat le mouvement qui entraîne la société tout entière. Le salariat a été conçu par l’état comme forme d’organisation de la société. Les rapports marchands et monétaires sont le cadre où se développe le salariat. Celui-ci ne disparaîtra cependant pas par une décision d’état. Supposé disparu, le salariat avait pourtant subsisté dans le socialisme d’état. Peut-on contrarier cette évolution par la planification[7] ? Le salaire social, à savoir la mutualisation des richesses privées pour les investir dans des biens et services collectifs gratuits, peut-il préfigurer une organisation sociale alternative ? Ce sont là autant de questions qui traversent ce livre.

Le salariat connaît une expansion dans la planète entière. Les salariés ne réclament pas son abolition, mais une part croissante des salaires dans le revenu social (= plus d’emplois et plus de salaire). Pourtant, la part déclinante de la fraction affectée à la rétribution personnelle dans le salaire social, c’est-à-dire l’usage gratuit des biens et services publics, annonce une « dissolution du salariat ».

Comment comprendre cette concomitance entre expansion et dissolution du salariat ? Les procédures du salaire social (sécurité sociale et services publics) sont équivoques puisqu’elles organisent tout à la fois une main-d’œuvre disciplinée pour les investisseurs et, par la mutualisation, le principe communiste « de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins ». En d’autres mots, un mouvement qui entraîne la société à travers de multiples détours et conduit de la subordination du travailleur à la dissolution du salariat.

Un itinéraire singulier

Pierre Rolle a été socialisé à la politique par son milieu familial et les réseaux ouvriers de son quartier à Drancy. Il s’est cependant toujours tenu à distance du PCF et a privilégié les mouvements et collectifs militants aux structures rigides des partis. Il s’est activement engagé en politique dans la lutte contre la guerre d’Algérie. Il a participé au mouvement de Mai 1968. A l’université, pendant ses études, il s’était lié d’amitié avec des étudiants libanais, iraniens, irakiens, syriens, égyptiens,… et s’intéressait de près à cette partie de la Méditerranée arabe morcelée par les puissances coloniales. Après la guerre dite « des six jours », il participe à la création de l’association « Juin 67 » pour protester contre la guerre menée par Israël et la colonisation du territoire palestinien. Depuis cette époque, notamment avec son ami Ilan Halévy[8], il s’investira aux côtés de la résistance palestinienne. Il faudra se battre, disait Pierre Rolle encore ces derniers jours, pour que les immigrants soient mieux reçus en France et pour que la vérité soit dite à propos de la Palestine. Il était en même temps affligé par le peu d’impact des mouvements de protestation et l’impunité dont bénéficiait le gouvernement israélien.

Tout en s’inscrivant dans la perspective de Naville, Pierre Rolle a développé très tôt une ligne de recherche personnelle. Recruté sans thèse, comme il était fréquent à l’époque au CNRS pour accueillir des chercheurs qui n’avaient pas le profil académique requis mais un projet novateur, il avait refusé par après de faire une thèse ou, comme on le lui avait suggéré, de transformer un livre en thèse. Il s’agissait pour lui de défendre cette spécificité du CNRS qui autorisait des non-universitaires, des étrangers opposants ou chassés de leur pays par la guerre d’accéder à la recherche, de progresser dans une discipline et de mener des études novatrices. Aussi bien au Centre d’études Sociologiques (CES) qu’au LADYSS (Laboratoire Dynamiques sociales et recomposition des espaces) à l’université de Paris X Nanterre, ensuite, Pierre Rolle participe à des enseignements et demeure quelque peu en marge avec des interrogations qui lui sont propres.

Lire Pierre Rolle est une aventure aussi personnelle qu’exigeante. Son écriture est claire, créative, parsemée d’intuitions fécondes, toujours stimulante, inhabituelle dans sa forme, elle est aussi déroutante. Son premier livre important, intitulé Introduction à la sociologie du travail, publié chez Larousse en 1971, loin du manuel standard pour sociologue débutant que semble suggérer le titre, entraîne le lecteur dans un questionnement qui renouvelle toute la sociologie du travail. Il ouvre la discipline à des énoncés neufs et féconds, différents de ceux qui s’imposaient auparavant. Pierre Rolle a construit une pensée originale en lisière des traditions académiques. Sans jamais mélanger son engagement militant et son travail professionnel, guidé par son ambition à anticiper le social, le système de pensée de Pierre Rolle est éminemment politique.

Mateo Alaluf, professeur émérite de sociologie de l’Université libre de Bruxelles, auteur de l’ouvrage Le socialisme malade de la social-démocratie, éditions Syllepse et Page deux, mars 2021. Un des animateurs de l’Institut Marcel Liebman.

_________

[1] Pierre Rolle, Travail et salariat. Bilan de sociologie du travail, Presses Universitaires de Grenoble, 1988.

[2] Pierre Rolle, Introduction à la sociologie du travail, Larousse, Paris, 1971.

[3] Pierre Rolle, Le travail dans les révolutions russes. De l’URSS à la Russie, le travail au centre des changements, Editions Page 2, Lausanne, 1998.

[4] Pierre Rolle, Le socialisme est-il un comme le capitalisme ou multiple comme les peuples (hypothèse), Groupe de recherches sociologiques, Université de Paris X Nanterre, 1978.

[5] Pierre Rolle, Où va le salariat ?, Editions Page2, Lausanne, 1996.

[6] Pierre Rolle, Pour une sociologie du mouvement, Page2 et Syllepse, Paris, 2022.

[7] Pierre Naville, La passion de l’avenir. Le dernier cahier (1988-1993), Ed. M. Nadeau, 2010, p137, le notait : « la planification est aussi nécessaire pour le marché que le marché pour la planification ».

[8] Ilan Halévy (1943-2013), journaliste, écrivain et homme politique, né en France, d’origine juive, avait pris la nationalité palestinienne, rallié le Fatah et avait été ministre d’Arafat.